神田木材の家はこんな家

※お客様のご要望に合せてプランを練りますのであくまで参考例です。

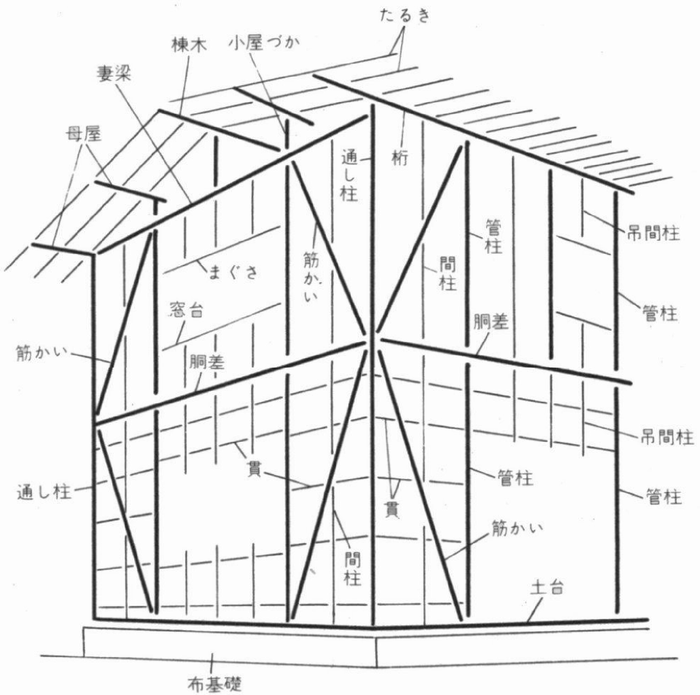

木 造 軸 組 工 法 の仕組みを見てみましょう。

各部名称と働き

1.補強金物 2.柱 3.屋根タルキ 4.梁 桁 5.桁・もや 6.2階タルキ 7.天井下地 8.土台

9.床板 10.断熱材 11.床下炭 12.壁体内通気・外部通気工法 13.泥塗り小舞壁

木造軸組み工法住宅は上記の図のような主要部材によって建物が構成されています。

そして、それぞれの部材の相乗効果をもって耐久性・耐震性に優れた住みやすい住環境を造り出しています。

なかでも土台・柱・梁は構造を支える重要な役割があります。

これらはその土地の気候風土に育った材料を使用することが大切です。

当社はこの条件に合う元の木、即ち県産材を適所に使用し施工致しております。

1.補強金物

アンカーボルト

基礎と土台を緊結し建物のウキを防ぎます。

火打ち金物

建物の水平方向へのねじれを防ぎます。

筋交いプレート

建物水平方向の引っ張り力に抵抗致します。

2.柱

丸太柱

能登産の档の木をそのまま柱に使用しております。

芯もち材で強度に富み腐食に強く防虫効果も絶大です。

芯もち材で強度に富み腐食に強く防虫効果も絶大です。

杉 4寸柱

県産の杉4寸(約12cm)

芯もち材なので強度に優れています。

芯もち材なので強度に優れています。

3.屋根タルキ

通常の住宅建築では1寸8分×1寸5分のサイズのものが一般的とされておりますが、

当社においては2寸×1寸5分と一回り大きいサイズのタルキを使用しております。

当地の降雪にも十分に耐え冬期間の屋根の雪下ろしのご心配はいりません。

当社においては2寸×1寸5分と一回り大きいサイズのタルキを使用しております。

当地の降雪にも十分に耐え冬期間の屋根の雪下ろしのご心配はいりません。

4.梁 (丸太)

県内産の地松をそのままに梁として使用しております。

地松丸太の特徴は、材にねばりがあり大きい重荷にも良く耐えることです。

平物の梁材に比べ強度に富みます。

地松丸太の特徴は、材にねばりがあり大きい重荷にも良く耐えることです。

平物の梁材に比べ強度に富みます。

5.桁・もや

建物の構造を支える主要な部分で、丸太と同様な効果を持ちえます。

105cm×300cmのサイズを使用しております。

105cm×300cmのサイズを使用しております。

6.2階タルキ

階の床を支える下地材です。

当社は桁材に掘り込んで2階タルキを埋め込んで施工してありますので大変強靭になっております。

当社は桁材に掘り込んで2階タルキを埋め込んで施工してありますので大変強靭になっております。

7.天井下地

8.土 台

9.床 板(和室)

杉材4部板(1.2cm)のムク板材の敷きこみです。

最近では下地の合板を敷き込む施工も見られますが畳との換気性も必要な為、ムク板が最適です。

最近では下地の合板を敷き込む施工も見られますが畳との換気性も必要な為、ムク板が最適です。

10.断熱材(壁・床)コルク素材

外気の環境が内部に影響を与えるのを防ぎ、内部の整えられた温度環境が外部へ流失するのを防ぐ役割を致します。

この製品は自然素材なのでからだに有害な部分は無く、非常に安心な製品です。

また燃焼時(万が一の火災時など)に有害なガスを発生しません。断熱効果も非常に優れています。

この製品は自然素材なのでからだに有害な部分は無く、非常に安心な製品です。

また燃焼時(万が一の火災時など)に有害なガスを発生しません。断熱効果も非常に優れています。

11.床下炭敷き

「まんなかにおいてもすみっこくん」

1階床下には自社焼製の炭が敷き込んであります。

1袋3kg詰めを1坪当たり12袋、8畳間ですと96袋敷き込んであります。

炭は消臭作用に加え床下の湿度調整を行ってくれます。多湿の際には炭の内部に湿気を取り込み、乾燥時には取り込んだ水分を放出し常に良質な状態を保ちます。

結果的に白蟻を防ぐ作用もあります。

※白蟻の生息条件は3点

・食べ物があること。

・水分があること。

・低温でないこと

1階床下には自社焼製の炭が敷き込んであります。

1袋3kg詰めを1坪当たり12袋、8畳間ですと96袋敷き込んであります。

炭は消臭作用に加え床下の湿度調整を行ってくれます。多湿の際には炭の内部に湿気を取り込み、乾燥時には取り込んだ水分を放出し常に良質な状態を保ちます。

結果的に白蟻を防ぐ作用もあります。

※白蟻の生息条件は3点

・食べ物があること。

・水分があること。

・低温でないこと

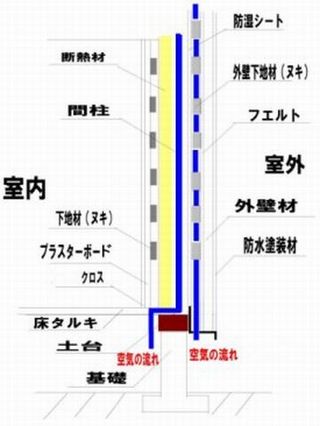

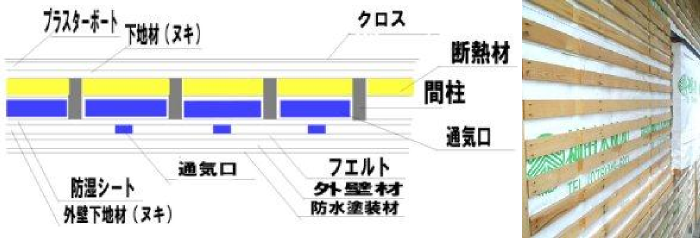

12.壁体内通気・外部通気工法

【壁体内通気・外部通気工法とは】

一般的住宅においては壁の内部が包まれた状態となり、それが原因にて内部結露を発生させることがあります。

当社は住宅の耐久性・健康面を考慮し断熱材を建物内部に取付け、壁体内通気層を作り外部の下地部分に外気の通り道を設けてあります。

外気を通す事によって壁面内の結露を防ぎ建物に良い環境を作り上げます。

一般的住宅においては壁の内部が包まれた状態となり、それが原因にて内部結露を発生させることがあります。

当社は住宅の耐久性・健康面を考慮し断熱材を建物内部に取付け、壁体内通気層を作り外部の下地部分に外気の通り道を設けてあります。

外気を通す事によって壁面内の結露を防ぎ建物に良い環境を作り上げます。

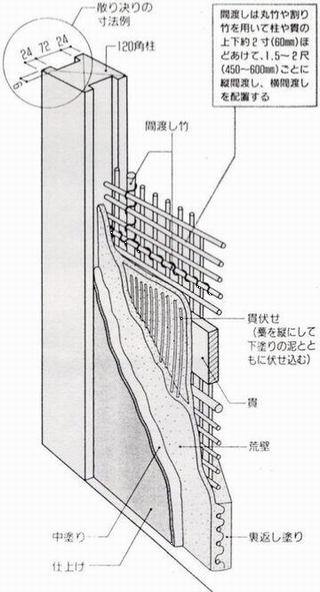

13.日本伝統の泥塗り小舞壁

茶室部分には竹小舞下地による塗り壁を施工させて頂いております。

小舞塗り壁は古来から伝わる伝統的な施工方法であります。

通気性に優れ、湿度の調整も行ってくれ、北陸の高温多湿の気候にあわせ、人々の身体に優しい環境を整えてくれます。

小舞塗り壁は古来から伝わる伝統的な施工方法であります。

通気性に優れ、湿度の調整も行ってくれ、北陸の高温多湿の気候にあわせ、人々の身体に優しい環境を整えてくれます。